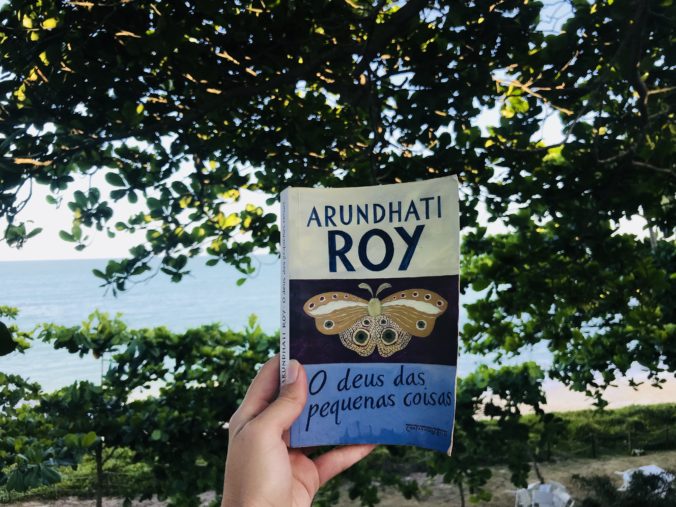

O Deus das Pequenas Coisas, da indiana Arundhati Roy (Companhia de Bolso, 352 páginas), poderia ser descrito como um livro sobre a relação quase siamesa entre irmãos gêmeos. Ou sobre a Casa Ayenemen, um lugar em que realidade e imaginação se misturam de forma fluída. Mas a melhor definição é da própria autora: essa é uma obra sobre as leis que determinam “quem deve ser amado, e como. E quanto”.

O livro tem como ponto de partida o retorno de Rahel, uma das metades do casal de gêmeos bivitelinos que protagoniza a narrativa, para a cidade em que nasceu, após um longo tempo distante da Índia. Essa volta é significativa porque é a partir dos fragmentos da história que persistem em móveis, objetos e paredes de sua antiga casa que a escritora nos guiará até o dia fatídico em que tudo mudou. Logo na primeira página, Arundhati Roy nos encanta com seu poder descritivo, sua capacidade de criar imagens fortes e vívidas, nos deixando familiarizados com o ambiente que ela busca retratar:

Maio em Ayemenem é um mês quente, parado. Os dias são longos e úmidos. O rio encolhe, e corvos pretos se banqueteiam com belas mangas em árvores imóveis, verde-empoeiradas. Bananas vermelhas amadurecem. Jacas explodem. Varejeiras dissolutas zunem vagabundas no ar perfumado. Depois se estatelam contra vidraças transparentes e morrem, totalmente enganas, ao sol. (…) Mas no começo de junho irrompe a monção sudoeste, e vem três meses de vento e água com curtos intervalos de sol duro e brilhante em que crianças excitadas aproveitam pra brincar.

Conforme Rahel explora o entorno da casa, ela nos apresenta o “microcosmo” composto por sua família, uma representação da Índia presa entre tentativas de modernização e velhos preconceitos arraigados na sociedade. No mosaico familiar composto pela mãe divorciada, pelo tio sem rumo, por uma avó de personalidade forte e por uma tia cujos sonhos desabaram, um a um, até que só sobrasse o rancor e a inveja, vamos conhecendo os personagens decisivos para a noite do Terror, como é descrito o dia em que “tudo mudou”.

A chegada de Sophie Mol, filha do tio Chacko, inglesa de peles claras e cabelo afogueado, estará indelevelmente associada à esses acontecimentos, mas é apenas aos poucos que a autora constrói esse quebra-cabeça.

Antes de tudo, ela parece querer nos mostrar que o mais insignificante dos acontecimentos, a menor das vergonhas, a mais banal conversa, podem levar a tragédias familiares sem precedentes.

No entanto, sua escrita quase lírica, em que substantivos viram verbos, em que palavras e termos se repetem, em que o onírico estado de ser da infância se confronta com a dureza crua do mundo dos adultos, pode ser um pouco cansativa e arrastada em alguns momentos, até que a narrativa engrene, na metade final do livro. A leitura, no entanto, continua a fluir, especialmente por causa da capacidade de Roy de elaborar imagens pungentes em metáforas que poderiam ser banais:

O silêncio encheu o carro como uma esponja encharcada. Derrotado cortou como uma faca numa coisa macia. O sol brilhava com um suspiro estremecido. Era esse o problema das famílias. Assim como médicos hostis, elas sabiam exatamente onde machucar.

Atravessar a primeira parte, mais morosa, vale a pena pelo desfecho triste, mas muito belo dessa narrativa, que levou a autora a ser a primeira indiana premiada com o Man Booker Prize, em 1987. Ao falar de quem pode amar a quem, e quanto – e o potencial trágico de se romper essas regras não-escritas, Roy constroi um lindo romance sobre o arcaico sistema de castas indiano, que prevalece até hoje, em um paradoxo que o “mundo não discute, não questiona”, como declarou a autora.

Tainara Machado

Últimos posts por Tainara Machado (exibir todos)

- 5 melhores leituras de 2020 - 20 de janeiro de 2021

- [Resenha] A Vida Mentirosa dos Adultos, por Elena Ferrante - 21 de outubro de 2020

- Vamos falar sobre a Amazônia? - 7 de outubro de 2020

![[English ⬇️] “Estes são, acima de tudo, ensaios pessoais: pequenos por definição, curtos por necessidade”. “Intimations” é uma coletânea de ensaios de Zadie Smith escrita durante os primeiros meses de isolamento. Nem preciso dizer que essa leitura é extremamente reflexiva e tocante, certo? Tenho certeza – assim como Smith também tem, segundo o que ela mesma esclarece no prefácio – que ainda há muito a ser escrito sobre esta crise sem precedentes para nossa geração. Mas isso não muda o fato de que vale muito a pena ler este livro, especialmente se você não quer esperar mais para dar ao menos um pouco de sentido ao caos. Embora este livro não pretenda explicar nada, ele acaba fazendo isso porque Smith é incrivelmente habilidosa com as palavras. Ela consegue nomear os sentimentos que dominaram o mundo desde o ano passado, apenas observando atentamente o que a cerca e colocando suas impressões em palavras. Da tendência do bolo de banana à consciência do privilégio de classe e a reflexões sobre o assassinato de George Floyd, Smith apresenta histórias curtas com as quais você certamente se identificará, já que todos nós temos vivenciado essa terrível experiência da pandemia.](http://www.achadoselidos.com.br/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)

Deixe uma resposta